- 🍴スーパーで買い物かごを持つ手が、止まってしまうあなたへ

- ✅この記事が、あなたの食生活を変える3つの理由

- 🤔なぜ、この本があなたの「食の羅針盤」になるのか?

- 📜【結論】『食品の裏側』の要点が30秒で分かる、たった3つの真実

- 📖【補足】裏側を読み解くための3つのキーワード

- 📣元”プロ”の告白に「目が覚めた」「行動が変わった」の声、続出!

- 🚀【実践編】あなたの食生活が激変する『食品の裏側』3つの衝撃

- 💡【もう一歩深く】「避ける」から「創り出す」ステージへ

- 🧠この衝撃的な事実を、緊迫感そのままにあなたの脳へ直接インストールしませんか?

- ❓『食品の裏側』に関するよくある質問

- 📝【まとめ】今日からできる、賢い消費者への3ステップ

- 🎧【最後に】文字だけでは伝えきれない、この本の教えを「血肉」にする方法

🍴スーパーで買い物かごを持つ手が、止まってしまうあなたへ

「このミートボール、本当に安全なのかな…」

「特売のハム、安いけど何が入っているんだろう?」

「コンビニのおにぎりやカット野菜は便利だけど、体に悪いって本当…?」

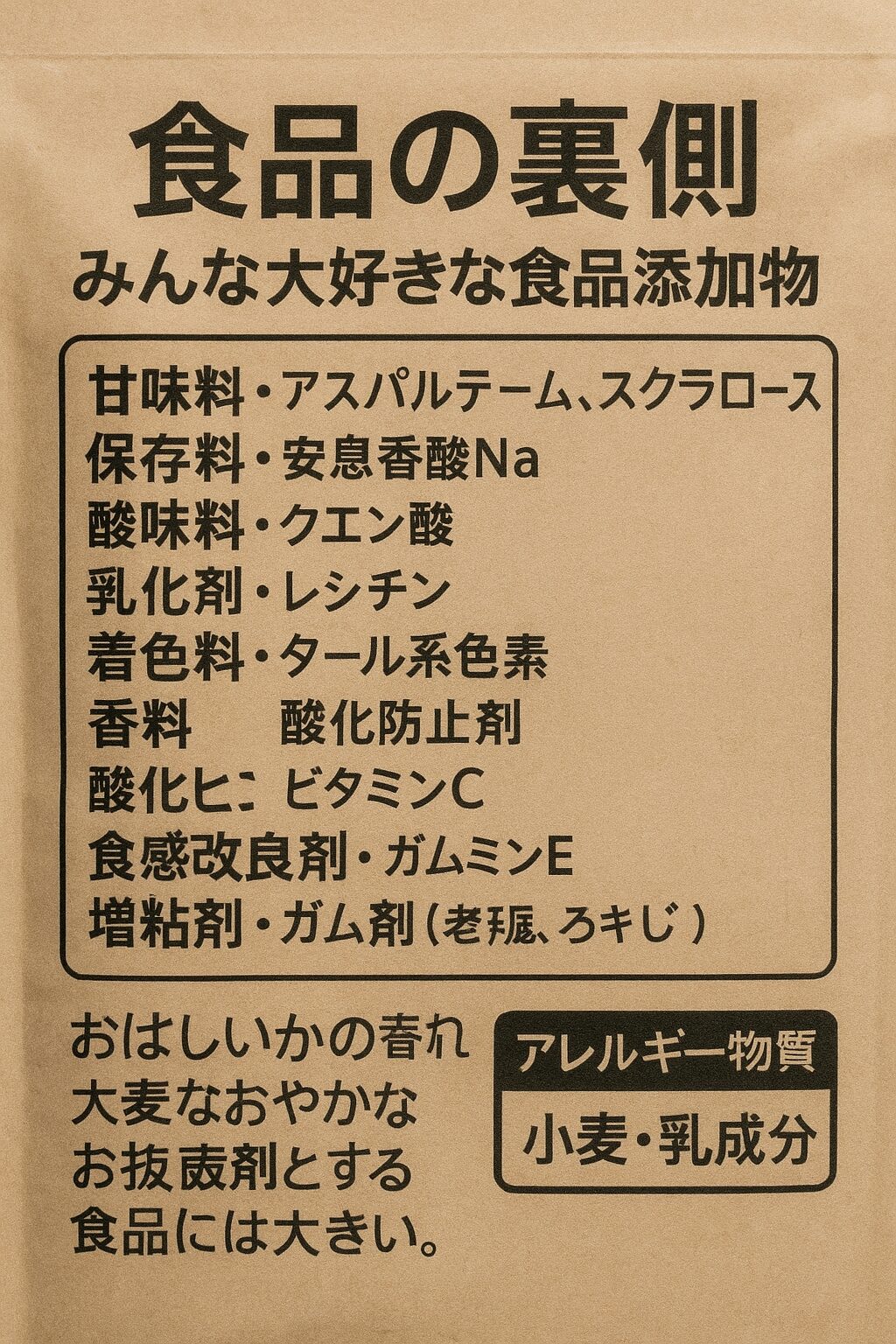

もしあなたが、食品のパッケージ裏を見ては得体の知れないカタカナの羅列に眉をひそめ、漠然とした不安を感じているなら、この記事はあなたのためのものです。

かつて「食品添加物の神様」と呼ばれた男、安部司氏。彼は長年、食品メーカーに「魔法の粉」を売り続け、日本の食の「安さ」と「便利さ」を支えてきました。しかしある日、食卓で起こった一つの出来事が彼の人生を180度変えてしまいます。

それは、彼が開発に携わった添加物まみれのミートボールを、愛する我が子が「おいしい!」と満面の笑みで食べていた光景でした。その瞬間、彼は愕然とします。「自分は、愛する家族にさえ胸を張って食べさせられないものを、世の中に広めていたのか…」と。

翌日、会社に辞表を叩きつけた彼は、これまで隠されてきた「食品の裏側」を消費者に伝える伝道師となることを決意します。本書『食品の裏側』は、そんな彼の覚悟と贖罪の記録なのです。

✅この記事が、あなたの食生活を変える3つの理由

- ✔食品添加物の「危険性」に対する漠然とした不安が、「何を選ぶべきか」という具体的な知識に変わる。

- ✔スーパーで商品の裏側表示を見るのが苦痛でなくなり、自信を持ってカゴに入れられるようになる。

- ✔子供や家族の健康を本気で考え、「本物の味」を取り戻すための第一歩を踏み出せる。

🤔なぜ、この本があなたの「食の羅針盤」になるのか?

食品添加物に関する本は数多くありますが、『食品の裏側』が特別なのは、単に危険性を煽るだけではないからです。

元・業界のトップセールスマンだった著者だからこそ語れる、具体的で生々しい製造現場のストーリーは、私たち消費者が「安さ」や「便利さ」と引き換えに何を失っているのかを、痛いほどリアルに突きつけてきます。

この本は、複雑な化学式を覚えるための教科書ではありません。明日からの買い物の景色を一変させ、あなたの食生活を守るための、最も実践的なガイドブックなのです。

📜【結論】『食品の裏側』の要点が30秒で分かる、たった3つの真実

本書が本当に伝えたいことは、突き詰めると以下の3つに集約されます。

- 1.私たちが大好きな加工食品は、廃棄寸前のクズ肉や野菜でさえも「魔法の粉」で見事に蘇らせた、驚くべき食品製造技術の結晶である。

- 2.添加物の本当の怖さは個々の毒性以上に、子供たちの味覚を壊し、家庭から「手作りの食文化」を奪い去ってしまうことにある。

- 3.賢い消費者になるための最もシンプルな基準は、「あなたの家の台所にないものは、すべて添加物と疑え」ということ。

📖【補足】裏側を読み解くための3つのキーワード

この3つの真実をより深く理解するために、本書に登場するいくつかの重要なキーワードを知っておくと、今後の買い物がさらに楽になります。

たんぱく加水分解物

一言で言うと、「化学的に作られたうま味調味料」です。大豆やトウモロコシなどのたんぱく質を塩酸などで分解して作られます。多くの加工食品に「調味料(アミノ酸等)」と似た目的で使われ、味に深みを出す一方、製造過程で発がん性が疑われる物質が生成される可能性が指摘されることもあります。著者はこれを「ニセモノの味」に慣れてしまう元凶の一つとして挙げています。

一括表示

消費者の目から添加物を「見えにくくする」表示のカラクリです。例えば、「pH調整剤」や「乳化剤」といった表示がそれにあたります。実際には数種類の添加物(例:クエン酸ナトリウム、ポリリン酸ナトリウムなど)が使われていても、目的が同じであれば「pH調整剤」とまとめて表示することが許されています。これにより、私たちは自分が思っている以上に多くの種類の添加物を摂取している可能性があるのです。

キャリーオーバー

これも表示が免除されるルールの一つです。例えば、せんべいの原料である醤油に保存料が含まれていても、せんべい自体を製造する過程でその保存料の効果がなくなる場合、表示しなくても良いとされています。これもまた、最終製品のパッケージを見ただけでは、原材料の段階でどんな添加物が使われたか分からない「ブラックボックス」を生む原因となっています。

📣元”プロ”の告白に「目が覚めた」「行動が変わった」の声、続出!

本書の最大の強みは、著者の圧倒的な当事者性です。彼が語る「裏側」は、憶測や伝聞ではありません。すべて彼がこの目で見て、その手で生み出しきた現実なのです。

だからこそ、多くの読者が「衝撃を受けた」「怖くなった」と口を揃えながらも、最終的には「食生活を見直すきっかけになった」「パッケージの裏を見るようになった」と、具体的な行動変容へと繋がっています。

「丁度スーパーで安売りの肉団子を買った後に聞きました。…途中から箸を止めてまじまじと自分の夕飯を見つめてしまいました……。何の気なしに食べていたのですが聞く前と後では食べ物への見る目が変わります。」

「一家の食事を任される者として、食品添加物について知らなかったでは済まされない内容が書かれています。知ったあとのアクションは個人の受け取り方にもよるでしょうが、読んで良かったと思います。」

この本は、単なる暴露本ではなく、読んだ人の「明日からの行動」を変える力を持った、まさに実践の書と言えるでしょう。

では、実際にこの教えに触れた読者たちは、そこから何を得て、どのように人生を変えていったのでしょうか? 次は、リアルな感想の声から、本書が持つ本当の力に迫っていきましょう。

🚀【実践編】あなたの食生活が激変する『食品の裏側』3つの衝撃

多くの読者が「人生観が変わった」と語る本書の学び。その中でも特に、明日からのあなたの行動を具体的に変えるであろう3つの核心的なポイントを、読者の声と共に深掘りしていきます。

【深掘り解説①】「安い!」の裏側にある、ミートボールとコーヒーフレッシュの正体

本書を読んだ誰もが最初に衝撃を受けるのが、普段何気なく口にしている加工食品の「正体」です。

例えば、お弁当の定番「ミートボール」。著者は、廃棄寸前のドロドロのクズ肉に約30種類の「白い粉」(添加物)を投入し、立派なミートボールに生まれ変わらせる実演を語ります。ある読者は、この現実にこう反応しています。

「ぶよぶよ肉端材を添加物まみれでミートボールに。明太子や漬物は添加物のデパート。コーヒーフレッシュは油。…中高の授業で必修にすべき内容。」

また、喫茶店で当たり前のように出てくる「コーヒーフレッシュ」。多くの人が牛乳や生クリームからできていると思っていますが、その中身は「水と油と添加物だけ」。ミルクは一滴も使われていないという事実は、多くの読者に衝撃を与えました。

これらの事実は、私たちに「なぜこんなに安いのだろう?」という素朴な疑問を持つことの重要性を教えてくれます。この気づきこそが、賢い消費者になるための第一歩なのです。

【深掘り解説②】もう迷わない!買い物で使える最強の判断基準「台所にないもの」

添加物の危険性を知っても、「じゃあ、具体的に何を避ければいいの?」と途方に暮れてしまう人は少なくありません。カタカナや化学記号のような添加物名をすべて覚えるのは不可能です。

そこで著者が提示するのが、誰でも今日から実践できる、驚くほどシンプルな判断基準です。

「本書の核心は「台所にない材料は、避けるべき添加物」の1文かなと。」

このレビューにある通り、「台所にないもの=添加物」という視点を持つだけで、スーパーでの買い物の景色は一変します。商品の裏側を見て、「リン酸塩」「ソルビトール」「グリシン」…これらは、あなたの家のキッチンにはありませんよね?

このシンプルなモノサシを手に入れた読者からは、「買う時にパッケージを裏返そうと思った」「食品ラベルで台所に無い名前は全て添加物と判断してよしとの事。食育と料理に目覚めそう。」といった声が多数寄せられています。

難しい知識は不要です。ただ、「これは、お母さんが料理で使っていたかな?」と自問するだけ。それだけで、あなたは添加物から家族を守る大きな一歩を踏み出せるのです。

【深掘り解説③】毒性より怖いものとは?「子供たちの味覚」を守るための戦い

本書が警鐘を鳴らすのは、添加物の発がん性などの「毒性」だけではありません。著者は、それ以上に「怖いもの」があると言います。

それは、添加物によって作られた「ニセモノの味」に子供たちが慣れてしまい、本物の出汁や素材の味を「まずい」と感じるようになってしまうこと。つまり、味覚の崩壊です。

「子どもたちの味覚がその影響を受けていること、そのことが怖いです。今年はパルシステムの手作り味噌セットを購入して作って見ようと思います、自分で作るのが一番安心かなと…」

このレビューのように、多くの親が本書を読んで、子供の未来のために「手作り」に回帰する必要性を痛感しています。添加物の味に慣れた舌は、野菜を嫌い、濃い味付けを求め、将来の生活習慣病のリスクを高めます。

「便利だから」とインスタントの出汁の素や加工食品に頼ることは、実は子供たちの味覚と健康、そして日本の豊かな食文化そのものを危機に晒しているのかもしれない。この事実に気づかされた時、多くの読者が「食生活を改めるきっかけになった」と感じるのです。

💡【もう一歩深く】「避ける」から「創り出す」ステージへ

本書を読むと、まず「何を避けるべきか」という視点になりがちです。それは非常に重要な第一歩です。しかし、本書のメッセージの真髄は、単なる「添加物パニック」に陥ることではありません。

本当に大切なのは、添加物を避けた先に、どんな豊かで美味しい食生活を「創り出す」かです。

多くの読者が「手作りしようと思った」「出汁をとることから始めたい」と語っているように、この本は私たちに「本物の味」の価値を再認識させてくれます。添加物という「影」を知ることで、私たちは初めて手間暇かけて作られた食事という「光」のありがたさを、心から理解できるのかもしれません。

🧠この衝撃的な事実を、緊迫感そのままにあなたの脳へ直接インストールしませんか?

もし、今あなたが学んだ「食品の裏側」の衝撃的な事実を、元トップセールスマンの「内部告発」が持つ生々しい緊迫感と共に、毎日の通勤時間であなたの脳に直接刻み込めるなら、あなたの行動は明日からどう変わるでしょうか?

文字で読むだけでも十分に衝撃的ですが、この物語は「聴く」ことで、そのインパクトが何倍にも増幅されるのです。

❓『食品の裏側』に関するよくある質問

Q. この本を読むと、食べるものがなくなってしまいそうで不安です。

A. その不安こそ、多くの読者が最初に感じ、そして乗り越えていく壁です。 本書は「何も食べるな」という極論を押し付けるものではありません。むしろ、添加物のメリット(保存性や手軽さ)も認めた上で、「どう賢く付き合うか」を提案しています。多くのレビューでも「全てを排除するのは無理だけど、意識するようになった」「できる範囲で始めた」とあるように、100点満点を目指すのではなく、まずは裏の表示を見る、調味料を一つだけ本物に変えてみる、といった小さな一歩を踏み出すための本だと捉えると、前向きに読み進められます。

Q. 添加物の具体的な科学的危険性までは書かれていない、という声も見ますが?

A. その通りです。本書の目的は、科学的な毒性データを羅列することではありません。 著者が最も問題視しているのは、複数の添加物を同時に摂取する「複合摂取」のリスクが検証されていないこと、そして何より「ニセモノの味」が食文化を壊すことです。あるレビューでは「科学的根拠や具体的にどんな物質にどんな影響がという話が薄くただただビビらせられただけの感じもした」という正直な意見もあります。しかし、その「ビビった」という感覚こそが、「裏側の食品表示を見ようという気持ちになった」という行動変容の第一歩なのです。科学的データを求めるなら専門書が必要ですが、まず意識を変える「入門書」として、本書は絶大な効果を発揮します。

Q. 2005年の本ですが、今読んでも内容は通用しますか?

A. はい、驚くほど通用します。むしろ、問題の本質は変わっていません。 レビューでも「約20年前の本だけど、おもしろかった」「20年前の書籍にも関わらず、“大企業の利益最優先”な日本社会ゆえ、今も是正されていないトピックがてんこ盛り」とあるように、本書で指摘されている食品業界の構造や、安さと便利さを追求する消費者のマインドは、今もなお続いています。法律や表示基準は多少変わったかもしれませんが、本書が問いかける「私たちは安さと引き換えに何を失っているのか?」という根本的なテーマは、時代を超えて普遍的です。

Q. 添加物は体に悪いというのは「嘘」だという意見もありますが、どう考えればいいですか?

A. 本書は、その両論を知った上で「あなたはどう選択しますか?」と問いかける本です。 国の基準を満たした添加物は、単品での安全性は(一定の基準で)確保されている、という意見も確かにあります。本書はそれを真っ向から否定するのではなく、「その基準は複合摂取を考慮しているか?」「そもそも、クズ肉を美味しいミートボールに見せかける技術は、本当に消費者のためになっているのか?」という、より本質的な問題を提起します。「安全か危険か」の二元論に終始するのではなく、自分と家族の食卓に何を並べたいか、という価値観で判断するための「考える材料」を提供してくれるのが、本書の最大の価値です。

📝【まとめ】今日からできる、賢い消費者への3ステップ

本書から得られる衝撃的な知識を、明日からの具体的な行動に変えるための、シンプルなアクションリストを最後にご紹介します。完璧を目指す必要はありません。まずは一つでも、できることから始めてみませんか?

- 1.冷蔵庫の「さしすせそ」を点検する: まずは、毎日使う基本調味料(醤油、味噌、酢、みりん、塩、砂糖)の裏側を見てみましょう。そこに「台所にないもの」はありませんか?もしあれば、次は少しだけ値段が高くても、原材料がシンプルな「本物」を選んでみる。それだけで、家庭の味が大きく変わります。

- 2.買い物で「ひっくり返す」を習慣にする: スーパーで加工食品をカゴに入れる前に、必ずパッケージをひっくり返して裏の表示を見る癖をつけましょう。最初は面倒かもしれませんが、慣れてくれば一瞬で判断できるようになります。「台所にないもの」が少ない方を選ぶ、ただそれだけです。

- 3.週に一度の「手作り出汁デー」を設ける: 顆粒だしは便利ですが、味覚をリセットするためにも、週に一度でもいいので昆布やかつお節から出汁をとってみましょう。その「本物のうま味」を味わう体験が、添加物の味に対するセンサーを研ぎ澄ませてくれます。

まずはこの3つのうち、1つでも始められれば大きな一歩です。そして、この新しい挑戦を「三日坊主」で終わらせないための、最も強力な味方が存在します。

🎧【最後に】文字だけでは伝えきれない、この本の教えを「血肉」にする方法

記事の途中でも少し触れましたが、もしあなたが本書から得た学びを「知識」で終わらせず、無意識レベルの「習慣」にまで落とし込みたいと本気で思うなら、Audibleによる「聴く読書」を強くおすすめします。

なぜなら、この本は情報の羅列ではなく、一人の男の人生を変えた「物語」だからです。

「鳥肌が立つようなハラハラドキドキする内容が良かったです。 ナレーションも自然にすんなり入りました。」

このAudibleのレビューが示すように、プロのナレーターが語る「食品の裏側」は、まるで上質なドキュメンタリー映画を観ているかのような没入感があります。著者が体験した衝撃、怒り、そして消費者への切実な願いが、声のトーンや間を通してダイレクトに伝わってくるのです。

通勤中、家事をしながら、あるいはウォーキング中に。この「衝撃の物語」を繰り返し聴くことで、著者のメッセージはあなたの脳に深く刻み込まれます。

次にスーパーでミートボールを手に取った時、あなたの耳元で「その肉は、本当に大丈夫ですか?」と著者の声が聞こえてくるはずです。その時、学びは本当の意味であなたの血肉となり、行動を変える力になるのです。