- 🤔「ロジカルに考えているはずなのに、なぜか行き詰まる…」その正体、知りたくありませんか?

- 🚀この記事が、あなたの明日を変える3つの理由

- 🧩なぜ、あなたの「正解」は誰かの模倣になってしまうのか?

- ⚖️【結論】『美意識』が示す、論理の先にある3つの真実

- 🗣️「モヤモヤが言語化された」の声、続出!なぜこの本は“腹落ち”するのか?

- 🛠️【実践編】論理の限界を超える、明日から使える3つの思考法

- 💡【ヒント】本書を読んだ後、あなたの日常がもっと面白くなる小さな習慣

- 🧠この思考法を、プロの語りであなたの脳に直接インストールしませんか?

- ❓『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』に関するよくある質問

- 📋【実践リスト】今日から始める「美意識」を鍛えるための小さな一歩

- 🎧【最後に】文字だけでは伝えきれない、この本の教えを「血肉」にする方法

🤔「ロジカルに考えているはずなのに、なぜか行き詰まる…」その正体、知りたくありませんか?

「もっと論理的に考えろ」

「データに基づいた判断をしろ」

ビジネスの世界で、私たちは常に「正しさ」を求められます。ロジカルシンキングを学び、フレームワークを使いこなし、誰よりも説得力のある答えを出そうと日々奮闘しているのではないでしょうか。

しかし、心のどこかでこんな風に感じていませんか?

「一生懸命分析しても、結局ありきたりの結論しか出てこない…」

「データは揃っているはずなのに、なぜか最後の決断に自信が持てない…」

「効率や生産性ばかり追い求める働き方に、虚しさを感じる…」

もしあなたが一つでも当てはまるなら、それは決してあなたの能力が低いからではありません。むしろ、あなたが真面目に「論理」と向き合ってきたからこそ直面する、現代特有の“壁”なのかもしれません。

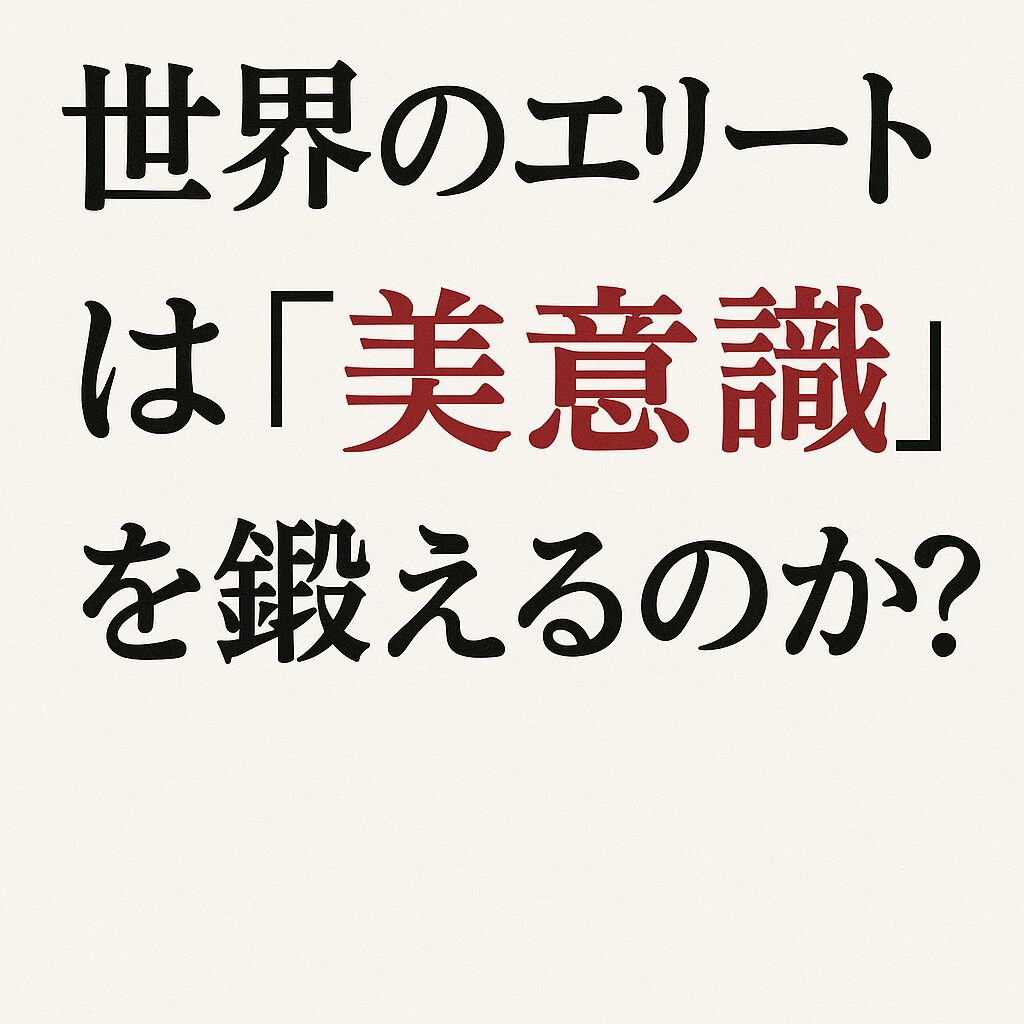

今回ご紹介する、山口周氏のベストセラー『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』は、まさにその“壁”の正体を解き明かし、乗り越えるための全く新しい視点を授けてくれる一冊です。

🚀この記事が、あなたの明日を変える3つの理由

- ✔論理と分析だけでは越えられない「キャリアの壁」の正体が分かり、閉塞感から抜け出す糸口が見つかる。

- ✔データや前例がない場面でも、自信を持って決断できる「自分だけのモノサシ」を持つための具体的なヒントが得られる。

- ✔仕事に「真・善・美」という人間的な価値を取り戻し、より創造的で、やりがいのある働き方を実現できる。

🧩なぜ、あなたの「正解」は誰かの模倣になってしまうのか?

本書が多くのビジネスパーソンから「救われた」「霧が晴れた」と絶賛される理由は、現代人が抱える問題の核心を的確に突いているからです。

それは、「正解のコモディティ化」という現象。かつては一部のエリートのものであった論理的思考や情報分析スキルは、今や誰もがアクセスできる「当たり前の道具」になりました。

【キーワード解説】正解のコモディティ化とは?

かつては専門知識や高度な分析力が必要だった「正解」を、誰もが簡単に出せるようになった結果、その価値が下がり、差別化が難しくなった状態のこと。本書では、論理的思考だけを突き詰めた先にあるビジネスの行き詰まりを指す言葉として使われています。

その結果、何が起きたか。全員が同じ道具(論理)で、同じ情報(データ)を分析すれば、当然ながら同じ「正解」にたどり着きます。これでは、他者との差別化は生まれません。残るのは、疲弊するだけのスピード競争とコスト競争だけです。

本書は、この行き詰まりを打破する鍵が、これまでビジネスの世界で軽視されてきた「美意識」――すなわち、あなた自身の内なる「真・善・美」の感覚にあると喝破します。これは、小手先のテクニックではなく、あなたの思考の土台そのものをアップデートするための、強力なガイドブックなのです。

⚖️【結論】『美意識』が示す、論理の先にある3つの真実

本書のメッセージは多岐にわたりますが、突き詰めると、これからの時代を生き抜くための3つの重要な真実を示しています。

- 1.論理(サイエンス)で導かれる「正解」はコモディティ化する。他人には真似できない独自の価値は、論理を超えた「美意識(アート)」からしか生まれない。

- 2.VUCAワールドでは外部のルールや前例は役に立たない。本当に頼るべきは、法律や市場調査ではなく、あなた自身の内なる「真・善・美」というモノサシである。

- 3.悪とは、システムを無批判に受け入れること。自分自身の美意識を持つことこそが、組織の暴走を防ぎ、自分自身を守る最強の武器となる。

このメッセージは、これまでの常識を覆すような衝撃的なものかもしれません。

では、実際にこの教えに触れた読者たちは、そこから何を得て、どのように人生を変えていったのでしょうか?次は、本書が持つ本当の力に迫っていきましょう。

🗣️「モヤモヤが言語化された」の声、続出!なぜこの本は“腹落ち”するのか?

本書のレビューで最も多く見られるのが、「自分がぼんやりと思っていた事が鮮やかに言語化された」「腹落ちした」という声です。

著者の山口周氏は、組織開発のコンサルタントとして数々の企業の現場を見てきたプロフェッショナルでありながら、大学院では美術史を専攻したという異色の経歴の持ち主。だからこそ、「サイエンス」と「アート」の両方の言語で、現代のビジネスが抱える問題を的確に解き明かすことができるのです。

「自分がぼやっと思っていた事が鮮やかに言語化されるのが惹かれる点。彼は詩人なのだ、だからこんなにハッとさせられるのかと再認識。」

「社会人になって、論理的・理性的であることを求められてきたが、『正解のコモディティ化』と言われればその通りだなと。」

多くの読者が、これまで感じていた違和感や閉塞感の正体を本書によって突き止め、次のステップへ進む勇気をもらっています。単なる知識ではなく、深い納得感(腹落ち)と共に、自分の思考をアップデートできること。それが本書の最大の魅力と言えるでしょう。

🛠️【実践編】論理の限界を超える、明日から使える3つの思考法

本書は、単なる問題提起に留まりません。私たちが論理偏重の思考から抜け出し、自分だけの判断軸を手に入れるための具体的なヒントに満ちています。ここでは、特に多くの読者が「人生が変わった」と語る3つの核心的な学びを深掘りします。

【深掘り解説①】「正解のコモディティ化」とは?論理的思考の罠から抜け出す方法

本書の根幹をなす概念が、「正解のコモディティ化」です。これは、論理と分析を突き詰めると、誰もが同じ「正解」にたどり着いてしまい、結果的に差別化が失われるという問題です。

「論理的理性的なその情報スキルの突き詰めることで、それが差別化を失われるって言う視点はすごく面白かった。」

多くの企業が「データに基づいた戦略」を掲げますが、競合も同じデータを見て、同じ分析手法を使えば、似たような戦略になるのは当然です。本書は、この「論理的に正しいけれど、誰もがたどり着ける答え」から抜け出す勇気を与えてくれます。

では、どうすればいいのか?その答えが「美意識」です。例えば、マツダのデザイン戦略。彼らは市場調査(サイエンス)で「顧客が好むデザイン」を追いかけるのではなく、「我々が美しいと信じるデザインはこれだ」という強烈なビジョン(アート)を提示しました。結果として、多くの人々を魅了し、ブランド価値を飛躍的に高めることに成功したのです。

これは、ビジネスの意思決定において、「何がクールなのか?」と市場にお伺いを立てるのではなく、「これがクールなのだ!」と世界観を提示する姿勢の重要性を示しています。

【深掘り解説②】VUCAの時代を乗りこなす「自分だけのモノサシ」とは?

現代はVUCA(不安定、不確実、複雑、曖昧)の時代と呼ばれます。

【キーワード解説】VUCA(ブーカ)とは?

Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字を取った言葉。現代の予測困難で変化の激しい時代状況を表すキーワードです。

過去の成功法則が通用せず、前例のない問題に次々と直面する中で、私たちはどう判断すれば良いのでしょうか。

「自分を取り巻く環境(社会・組織)だけでなく、自分自身についても大いに向き合う『軸』を、この著作によって得られたと思います。」

本書が提案するのは、外部のルールや評価基準ではなく、自分自身の内側にある「真・善・美」というモノサシを持つことです。これは、法律的にはセーフでも「人としてそれは美しいか?」と問う倫理観であり、市場データが反対しても「これは絶対に素晴らしいものになる」と信じる直感です。

スティーブ・ジョブズが「顧客は、それを見せられるまで自分たちが何が欲しいのかわからない」と語ったのは有名ですが、これこそが美意識に基づいた意思決定の真髄です。彼は市場調査ではなく、自らの審美眼を信じてiPhoneを世に送り出しました。

この「自分だけのモノサシ」を持つことで、私たちは変化の激しい時代でも羅針盤を失うことなく、ブレずに、そして自信を持って進むべき道を選ぶことができるようになります。

【深掘り解説③】仕事に「人間性」を取り戻す。アートとサイエンスの黄金バランスとは?

「生産性」「効率性」ばかりが叫ばれる現代の働き方に、どこか虚しさを感じている人は少なくありません。本書は、経営における意思決定を「アート(直感・感性)」「サイエンス(論理・分析)」「クラフト(経験・実行力)」の3つの要素で捉え、そのバランスの重要性を説きます。

「『生産性』『効率性』だけで評価すると人間社会は間違った方向にいく、『真・善・美』=美意識という内部のモノサシで考えないといけない。特に日本人は哲学や文学を真剣に学んでいない。これからは詩や文学を読もうと思った。」

多くの組織では、説明責任(アカウンタビリティ)を果たしやすい「サイエンス」が優位に立ち、「アート」は「なんとなく」「感覚的」として退けられがちです。しかし、本書は「アートが主導し、サイエンスとクラフトが脇を固める」のが理想的な形だと主張します。

茶人・千利休は、自ら茶器を作る職人(クラフト)ではありませんでした。彼は「侘び寂び」というコンセプト(アート)を提示し、それを実現するために最高の職人や道具(クラフト)を集め、その価値を論理的に説明(サイエンス)した、最初のクリエイティブ・ディレクターだったのです。

この視点は、私たちの仕事観を大きく変えてくれます。自分の仕事を単なる作業ではなく、世界という作品作りに参加するアーティストの営みとして捉え直すことで、日々の仕事に深い意味とやりがいを見出すことができるでしょう。

💡【ヒント】本書を読んだ後、あなたの日常がもっと面白くなる小さな習慣

本書を読んで、「よし、美意識を鍛えるぞ!」と意気込んでも、何から始めればいいか迷うかもしれません。レビューでも「具体的にどうすれば?」という声が見られました。

しかし、難しく考える必要はありません。著者が提案するのは、日常に少しだけアートの視点を取り入れること。例えば、美術館で絵画を見るとき、解説を読む前にこう自問してみてください。

- 1.何が描かれているだろう?(先入観なく、ありのままを観察する)

- 2.ここで何が起きていて、これから何が起きるのだろう?(物語を想像する)

- 3.どんな感情や感覚が、自分の中に生まれているだろう?(自分の内面と対話する)

これはVTS(Visual Thinking Strategy)と呼ばれる対話型鑑賞法のエッセンスです。正解を求めるのではなく、「自分はどう感じるか」を大切にすること。この小さな習慣が、あなたの「見る力」を鍛え、日常の景色を全く新しいものに変えてくれるはずです。

🧠この思考法を、プロの語りであなたの脳に直接インストールしませんか?

もし、今あなたが学んだ数々の思考法を、著者・山口周氏の持つ独特の“詩的なリズム”と、プロのナレーターによる“明瞭な声”で、毎日の通勤時間にあなたの脳に直接刻み込めるなら、あなたの行動は明日からどう変わるでしょうか?

「美意識」や「直感」といった、文字だけでは掴みきれないニュアンスを、“聴く”という体験を通じて、あなたの無意識レベルにまで浸透させる。そんな学習の裏技が存在するとしたら、試してみたいと思いませんか?

❓『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』に関するよくある質問

ここでは、本書の購入を検討している方が抱きがちな疑問について、実際のレビューを基にお答えします。

Q. この本は「エリート」向け? 自分のような一般社員でも役に立ちますか?

A. むしろ、これからの時代を生き抜くすべてのビジネスパーソンに役立ちます。

レビューには「ブルーカラーのおっさんにも響いた」「平社員はまだそれほど意識しなくても良い視点かな、とは思うけど、経営層や管理層は知っていても良さそう」といった様々な声があります。確かに本書は経営層の意思決定をテーマにしていますが、その根底にある「自分だけのモノサシを持つ」「システムを無批判に受け入れない」というメッセージは、役職に関係なく全ての人の働き方や生き方に通じるものです。思考停止せずに自分の仕事に意味を見出したい、と願うすべての人にとって、多くの気づきがあるはずです。

Q. 内容が抽象的で、結局どうすればいいか分からなくなりませんか?

A. 抽象的な概念を、豊富な具体例で「腹落ち」させてくれるのが本書の強みです。

「美意識」というテーマは確かに抽象的です。しかし、本書が多くの支持を得ているのは、スティーブ・ジョブズや千利休、マツダのデザイン、さらにはオウム真理教の失敗といった、具体的で多彩な事例を通して、その意味を多角的に解説してくれるからです。「すごく難しいのかと思っていたが面白かった。とりあえず分かったような気がする状態」というレビューのように、まずは「そういう考え方があるのか」と知るだけでも、世界の見え方が大きく変わる体験ができるでしょう。

Q. 『ニュータイプの時代』など、著者の他の本とはどう違いますか?

A. 本書は、著者の思想の「原点」とも言える一冊です。

Audibleのレビューに「確かに他の著書とダブる部分も少しあるけど、全然苦にならないし、むしろ主張の一貫性が見えて良い」とあるように、著者の問題意識は一貫しています。その中でも本書は、特に「アートとサイエンス」という経営の根幹に関わる対立軸に焦点を当て、なぜ今「美意識」が不可欠なのかを深く掘り下げています。他の著作を読んだことがある方でも、その思想の原点に触れることで、より深い理解が得られるはずです。

Q. 「効果がなかった」という声も見ますが、なぜでしょうか?

A. 本書は即効性のあるテクニック集ではなく、思考の土台を再構築する本だからです。

レビューの中には「断念。読まなくていい気がした」といった声も確かに存在します。本書は「こうすれば明日から売上が上がる」といった直接的なノウハウを提供する本ではありません。むしろ、そうした目先の「正解」を追い求める思考そのものに疑問を投げかけます。「すぐに役立つものは、すぐに役立たなくなる」という本書のメッセージ通り、長期的な視点で自分自身の判断軸を鍛えたいと考える人にとっては、計り知れない価値を持つ一冊となるでしょう。

📋【実践リスト】今日から始める「美意識」を鍛えるための小さな一歩

本書を読んで高まった知的好奇心を、ぜひ具体的な行動に移してみましょう。レビューにも「美術館に行きたくなった」「詩を読んでみたくなった」という声が多くありました。難しく考えず、まずは楽しむことから始めてみませんか?

- ✔近所の美術館やギャラリーのWebサイトを覗いてみる。面白そうな展覧会があれば、週末の予定に入れてみましょう。

- ✔詩人・谷川俊太郎さんの詩を一つだけ読んでみる。本書でも引用されている「朝のリレー」など、短いもので構いません。言葉のリズムを感じてみましょう。

- ✔通勤中にいつもと違う道を歩いてみる。普段気づかなかったショーウィンドウのディスプレイや、建物のデザインに目を向けてみるだけでも、立派な「観察」のトレーニングになります。

- ✔書店で哲学の入門書を手に取ってみる。いきなりカントやニーチェに挑戦する必要はありません。「ソフィーの世界」のような物語形式のものから始めるのもおすすめです。

この小さな一歩が、あなたの内なる「モノサシ」を少しずつ、しかし確実に育てていくはずです。

さて、本書に関する様々な疑問が解消された今、最後に一つだけ。あなたの「変わりたい」という決意を、本物の変化へと導くための、とっておきの学習法をお伝えさせてください。

🎧【最後に】文字だけでは伝えきれない、この本の教えを「血肉」にする方法

記事の途中でも少し触れましたが、この『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』という本は、ただ読むだけではもったいない、と私は強く感じています。

なぜなら、本書の魅力はロジックだけでなく、著者の山口周氏が紡ぐ、詩的でさえある言葉の力にもあるからです。Audibleレビューには、こんな声が寄せられています。

「自分がぼやっと思っていた事が鮮やかに言語化されるのが惹かれる点。彼は詩人なのだ、だからこんなにハッとさせられるのかと再認識。」

「美意識」や「真・善・美」といった概念は、頭で理解しようとすると難しく感じられるかもしれません。しかし、プロのナレーターの心地よい声を通して耳から聴くと、まるで著者の思考が直接流れ込んでくるように、すんなりと腹落ちする瞬間があります。

実際、「ナレーションもとても聴きやすくて素晴らしい」「再度、聴き直そうとも思う」というレビューからも分かるように、繰り返し聴くことで、本書の教えが単なる知識から、あなたの「無意識の習慣」へと変わっていきます。

通勤中、家事をしながら、あるいは夜眠る前。そんな日常のスキマ時間が、あなたの判断軸を磨き上げる、かけがえのない自己投資の時間に変わります。論理で武装した頭を一度リラックスさせ、語りの力に身を委ねてみませんか?そこには、文字だけではたどり着けない、深いレベルでの「理解」が待っています。