- 🤔テレビの速報に、心のどこかで「本当に?」と呟いていたあなたへ

- ✨この記事が、あなたの「情報との向き合い方」を変える3つの理由

- 📖なぜ、あの「過剰な自粛」は必要なかったと断言できるのか?

- ⚖️【結論】『ウイルス学者の責任』が本当に伝えたいたった3つのこと

- 🗣️『ウイルス学者の責任』感想:京大ウイルス学者が明かす真実に「やっと腑に落ちた」の声、続出

- 🔬【実践編】あなたの常識を覆す「ウイルス学」3つの視点

- 🎧この思考法を、著者の”熱量”と共にあなたの脳に直接インストールしませんか?

- ⚠️注意!『ウイルス学者の責任』を読んでも、「鵜呑みにする人」は何も変わりません

- ❓『ウイルス学者の責任』に関するよくある質問

- 🔑本書がもっと分かる!キーワード解説

- 🚀さあ、始めよう。テレビの電源を消し、科学の声に耳を澄ませる第一歩を。

- 📢【追伸】文字だけでは伝えきれない、この本の「本当の熱量」の聴き方

🤔テレビの速報に、心のどこかで「本当に?」と呟いていたあなたへ

連日報道される感染者数に一喜一憂し、専門家が提言する「新しい生活様式」を真面目に守ってきた。でも、心の奥底で、誰にも言えない小さな疑問が渦巻いていませんでしたか?

「飲食店ばかりが悪者なのは、なぜだろう?」

「子供たちの学校行事が次々と中止になるほどの事態なのか?」

「ワクチンを打つのが当たり前という空気感に、少しだけ息苦しさを感じる…」

その「なんとなくの違和感」は、決してあなた一人のものではありません。そして、その感覚は間違っていなかったのかもしれません。この記事は、そんなあなたの長年のモヤモヤを晴らし、情報の大海原で溺れないための、確かな羅針盤を手に入れるためのものです。

✨この記事が、あなたの「情報との向き合い方」を変える3つの理由

- ✔メディアが報じない「ウイルス学の常識」を知り、冷静な視点を取り戻せる。

- ✔ワクチン接種を「みんながやっているから」ではなく、自分事として判断する基準が持てる。

- ✔今後のパンデミックに備え、情報に振り回されない「自分軸」を手に入れられる。

📖なぜ、あの「過剰な自粛」は必要なかったと断言できるのか?

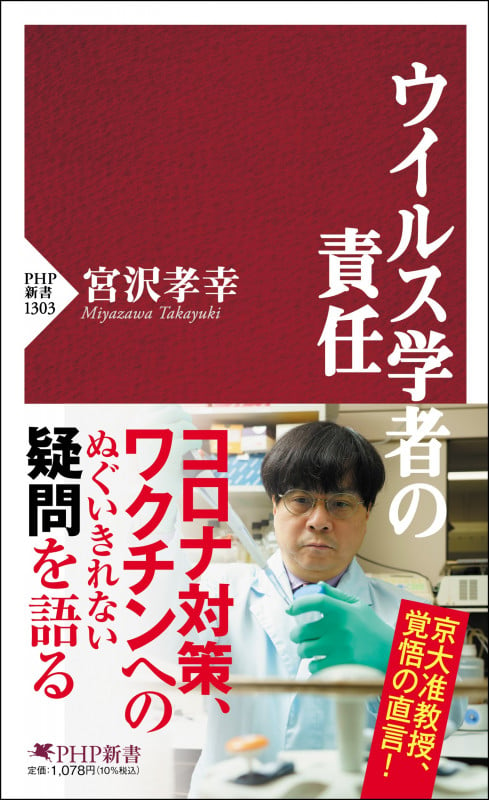

もし、あなたがコロナ禍で感じていた違和感の正体が、専門家と世間の「常識」のズレにあったとしたら…? 本書『ウイルス学者の責任』は、まさにその点を鋭く指摘する一冊です。著者は、京都大学准教授(当時)のウイルス学者、宮沢孝幸氏。彼はSNSでいち早く警鐘を鳴らし、メディアにも度々登場したため、ご存知の方も多いかもしれません。

本書が多くの読者の心を掴んで離さないのは、単なるコロナ批判の本ではないからです。これは、一人の科学者が「専門家としての責任」を胸に、巨大な同調圧力や批判に立ち向かいながら、科学的真実を伝えようとした闘いの記録でもあります。

⚖️【結論】『ウイルス学者の責任』が本当に伝えたいたった3つのこと

本書のメッセージは多岐にわたりますが、突き詰めると、私たちが今後を生き抜く上で知っておくべき核心は以下の3つに集約されます。

- 1.対策のズレ:日本のコロナ対策は「人と人の接触」を減らすことに固執したが、本当に減らすべきは「人とウイルスの接触」だった。ウイルス学の常識に基づけば、過剰な自粛は不要だった。

- 2.ワクチンの実像:mRNAワクチンは、その仕組み上、未知のリスクを内包している。特に重症化リスクの低い若者や子供、妊婦への一律接種には、メリットとデメリットを天秤にかける冷静な視点が不可欠である。

- 3.専門家の責任:真の専門家とは、権威や同調圧力に屈せず、たとえ孤立しようとも科学的根拠に基づいて社会に警鐘を鳴らし続ける存在である。

🗣️『ウイルス学者の責任』感想:京大ウイルス学者が明かす真実に「やっと腑に落ちた」の声、続出

本書がなぜこれほど多くの支持を集めるのか。それは、著者の宮沢氏がウイルス研究の第一線に立ち続けてきた専門家であり、その知見に裏打ちされた主張が、多くの人々の「なぜ?」に明確な答えを与えてくれるからです。

レビューには、絶賛の声が溢れています。

「Covid政策はやっぱり大失敗だったとモヤモヤ解消」

「日本の新型コロナ対策は過剰だったという。その原因は、ウイルス学を知らない医者や現実から乖離した数理モデルで感染予測したため…」

「社会に混乱をきたすため、公共の電波で言えない情報がつづられている。“なんとなく”でコロナを怖れている人必読の書。」

これらの声に共通するのは、「断片的な情報に振り回されていた状態」から、「体系的な知識に基づき、自分の頭で考えられるようになった」という変化です。本書は、不安を煽るメディアとは一線を画し、私たちに冷静な判断材料を提供してくれる、まさに「知のワクチン」と言えるでしょう。

🔬【実践編】あなたの常識を覆す「ウイルス学」3つの視点

ここからは、本書を読むことであなたの日常や情報への向き合い方がどう変わるのか、特に多くの読者が「目からウロコだった」と語る3つの核心的なベネフィットを深掘りしていきます。

【深掘り解説①】もう報道に惑わされない!「PCR陽性≠感染させる」という決定的事実

コロナ禍で、私たちは毎日「本日のPCR検査陽性者数」という数字に一喜一憂してきました。しかし、本書はその数字が持つ本当の意味を、ウイルス学の常識から解き明かします。

「他人に感染させるかどうかは、PCR陽性かどうかではなく、陽性者の持っているウイルス量で決まります。『ウイルスの数が少なければ、他人にウイルスを感染させることはない』というのは、ウイルス学者の常識です」

そう、PCR検査はウイルスの遺伝子のカケラを検出するものであり、その人が他人に感染させるだけの十分な量のウイルスを持っているかどうかまでは分かりません。この事実を知るだけで、日々の感染者数のニュースが、これまでとは全く違って見えるはずです。

また、著者が提唱した「100分の1作戦」も重要な概念です。ウイルスをゼロにする必要はなく、手洗いや換気などでウイルスに接触する量(被ばく量)を100分の1に減らせば、感染リスクは劇的に下げられる、という考え方です。この視点があれば、「人と人の接触を8割減らす」といった極端な対策ではなく、もっと現実的で効果的な対策が可能だったことが理解できます。

【深掘り解説②】なぜ子供へのワクチンに警鐘を鳴らすのか?mRNAワクチンのリスクと向き合う勇気

本書が最も強い覚悟を持って踏み込んでいるのが、mRNAワクチンの問題です。特に、子供や妊婦への接種については、強い疑義を呈しています。

「妊婦、子どものワクチン接種は見送るべき→ワクチン接種によるメリット・デメリットどちらが接種対象者は大きいか検討すること。」と本書の要点をまとめるレビューは、多くの読者の関心事を代弁しています。

著者は、mRNAワクチンが体内でウイルスのスパイクタンパク質を作り出す仕組みそのものが、自己免疫疾患などを引き起こすリスクを内包している可能性を指摘します。抗体ができることでかえって感染を悪化させる「抗体依存性感染増強(ADE)」の懸念にも触れています。

重要なのは、「ワクチンは悪だ」と決めつけることではありません。「分かっていること」と「まだ分かっていないこと」を正確に知り、重症化リスクの低い若者や子供たちが、未知のリスクを取ってまで接種するメリットが本当にあるのかを、一人ひとりが冷静に考えるための科学的材料を提供してくれる点に、本書の最大の価値があります。

あるレビューで語られた「もっと早く本書を読んでいたら、ワクチン接種は断固拒否していました」という言葉は、本書が読者の意思決定にどれほど強い影響を与えたかを物語っています。

【深掘り解説③】「今市事件」から学ぶ、信頼できる専門家を見抜く視点

本書の魅力は、コロナに関する解説だけにとどまりません。後半で語られる、著者が獣医学者として関わった冤罪事件「今市事件」や、自身の研究者人生の回顧は、この本の信頼性を根底から支えています。

「コロナ禍に関する話だけなら前半を読めば終わりだが、その後のウイルス学者としての社会との関わり、基礎研究者としての意見、著者自身の半自叙伝がこれまた面白い。」「この部分で著者の誠実さと熱量が伝わってきたので、著者への信頼度が増す。」

これらのレビューが示すように、読者は著者がいかに権威や圧力に屈せず、科学的真実を追求してきたかを知ることで、前半のコロナに関する主張に更なる説得力を感じています。

私たちは情報を得る際、内容だけでなく「誰が言っているか」を無意識に判断しています。本書を読むことで、肩書きやメディアへの露出度ではなく、その専門家がどのような姿勢で科学と向き合い、社会と関わってきたかという、より本質的な基準で情報源を見極める視点が養われます。これは、これからの情報化社会を生き抜く上で、何より強力な武器となるはずです。

🎧この思考法を、著者の”熱量”と共にあなたの脳に直接インストールしませんか?

もし、今あなたが学んだ「ウイルス学の常識」や「冷静な判断基準」を、著者が社会に伝えようとした“批判を恐れない覚悟”という熱量と共に、毎日の通勤時間であなたの脳に直接刻み込めるなら、あなたの情報への向き合い方は明日からどう変わるでしょうか?

その最強の学習体験を可能にするのが、「聴く読書」Audibleです。続きは記事の最後で詳しく解説しますが、この本の真価は、知識を得るだけでなく、著者の「責任感」を体感することにあるのかもしれません。

⚠️注意!『ウイルス学者の責任』を読んでも、「鵜呑みにする人」は何も変わりません

ここで一つ、重要なことをお伝えしなければなりません。本書は非常に強力な視点を提供しますが、これを新たな「絶対的な正解」として鵜呑みにしてしまうと、結局は思考停止に陥ってしまいます。

「世の中の常識もこの本の内容も盲目的に信じずに自ら情報を更新するべし」とあるように、本書が本当に伝えたいのは、特定の結論ではなく、「自らの頭で科学的根拠を元に考える」という姿勢そのものです。

本書を読むことは、思考の旅の終わりではなく、始まりです。テレビの専門家の言うことを無条件に信じるのをやめるのと同じように、宮沢氏の主張も一つの重要な「専門家の意見」として受け止め、そこからさらに自分自身で情報を吟味し、学びを深めていく。その「知的な主体性」を取り戻す覚悟がなければ、この本を読んでもあなたの現実は何も変わらないでしょう。

❓『ウイルス学者の責任』に関するよくある質問

Q. この本は、いわゆる「反ワクチン」を主張する本なのですか?

A. いいえ、単純な「反ワクチン」の本ではありません。著者はワクチンそのものを否定しているわけではなく、特に新しい技術であるmRNAワクチンについて、現時点で分かっているメリットと、まだ解明されていない潜在的なリスクを天秤にかけるべきだと主張しています。特に、重症化リスクの低い若者や子供、妊婦への一律接種に対して、科学的根拠に基づいた慎重な姿勢を求めている、と捉えるのが適切です。本書は、感情的な反対論ではなく、あくまでウイルス学の専門家としての冷静な分析に基づいています。

Q. ウイルス学の専門知識がないと、内容が難しくて理解できませんか?

A. ご安心ください。多くのレビューで「一般向けに、非常にわかりやすく書かれており、専門知識を必要とせず読めます」「すごく読みやすくて、一気に読み終えました」と評価されているように、専門的な内容も平易な言葉で解説されています。もちろん、一部に専門用語は出てきますが、文脈から意味を理解できるよう配慮されています。本書の目的は学術的な知識の伝達だけでなく、一般市民が情報リテラシーを高めることにあるため、誰もが読めるように工夫されています。

Q. コロナ以外の話(今市事件など)が多いと聞きましたが、読む価値はありますか?

A. むしろ、その部分にこそ本書の隠れた価値があります。レビューでも「コロナに関しては思ったよりページが少ないのかも」という声がある一方で、「著者の誠実さと熱量が伝わってきたので、著者への信頼度が増す」という意見が多数見られます。著者が過去にどのように科学的真実と向き合い、社会的な圧力と戦ってきたかを知ることで、彼のコロナに対する発言が単なる思いつきではなく、一貫した信念に基づいていることが理解できます。その背景を知ることで、情報の発信者を評価する目が養われるでしょう。

🔑本書がもっと分かる!キーワード解説

本書をより深く理解するために、鍵となるいくつかのキーワードを分かりやすく解説します。

- mRNAワクチン:

ウイルスの設計図の一部(mRNA)を体内に注入し、それをもとに体内でウイルスの部品(スパイクタンパク質)を作らせ、免疫をつけさせる新しいタイプのワクチン。本書では、この仕組みがもたらす未知のリスクについて警鐘を鳴らしています。

- PCR検査:

ウイルスの遺伝子を増幅させて検出する検査法。非常に感度が高い一方、本書が指摘するように「ウイルスの死骸」や「感染力のない微量のウイルス」も検出するため、「PCR陽性」が必ずしも「他人に感染させる状態」を意味するわけではありません。

- ADE(抗体依存性感染増強):

ワクチン接種などによって作られた抗体が、逆にウイルスの細胞への感染を助けてしまい、症状を悪化させてしまう現象。デング熱などで知られており、新型コロナワクチンにおいてもその可能性がゼロではないと懸念されています。

- レトロウイルス:

自身の遺伝情報(RNA)を、感染した細胞のDNAに組み込んでしまう特殊なウイルス。本書では、mRNAワクチンが体内で予期せぬ形でDNAに影響を与える可能性として、レトロウイルスの知見が引き合いに出されています。

🚀さあ、始めよう。テレビの電源を消し、科学の声に耳を澄ませる第一歩を。

もしあなたが、これまでの情報に少しでも違和感を覚えていたなら、本書はまさに「答え合わせ」のような一冊になるかもしれません。そして、これから先の未来で新たなパンデミックや情報危機が訪れたとき、パニックに陥ることなく、冷静に自分の進むべき道を見定めるための「思考のコンパス」を手に入れることができるでしょう。

最初の一歩は、難しいことではありません。この記事で学んだ視点を胸に、今日からできる具体的なアクションを始めてみませんか?

明日からできる「情報デトックス」アクションリスト

- 1.テレビの感染者数速報を見るのをやめる。

その数字が「感染させる力」とは無関係であることを思い出し、感情の揺れを防ぎましょう。 - 2.SNSで専門家の意見を見たら、まずその人の専門分野を確認する。

「ウイルス学者」なのか「公衆衛生の専門家」なのか「臨床医」なのか。立場によって見える景色は全く異なります。 - 3.「〇〇すべき」という強い言葉に触れたら、その逆の意見も探してみる。

どんな対策にもメリットとデメリットがあります。両方を知ることで、初めて冷静な判断が可能になります。

📢【追伸】文字だけでは伝えきれない、この本の「本当の熱量」の聴き方

記事の途中でも少し触れましたが、この『ウイルス学者の責任』という本は、ただ知識を得るだけでは、その価値の半分しか受け取れないかもしれません。なぜなら、本書の根底に流れているのは、著者の宮沢氏の「社会に警鐘を鳴らす」という強い覚悟と熱量だからです。

この「熱量」までをもっとも効率的に、そして深くあなたの心に刻み込む方法が、Audibleによる「聴く読書」です。

- ✔専門家の「覚悟」を声で浴びる体験:

文字で読む冷静な主張も、ナレーターの声を通して聴くと、その言葉の裏にある「批判を恐れない覚悟」や「未来への憂い」がダイレクトに伝わってきます。Audibleのレビューでも「客観的であると同時に個人的で大いに示唆を受けました」という声があるように、知識が感情と結びつき、忘れられない体験として記憶されます。 - ✔日常のスキマ時間が「思考を鍛える道場」に変わる:

通勤中の電車、退屈な家事をしている時間、ジムでのワークアウト中…。今までなんとなく過ぎていた時間が、すべてあなたの情報リテラシーを鍛えるための「自己投資の時間」に変わります。繰り返し聴くことで、ウイルス学の基本的な考え方が無意識レベルで身につき、ニュースを見る目も自然と養われていくでしょう。

コロナ禍で抱いたあなたの「なぜ?」という大切な問いを、そのままにしないでください。その答えと、これからの時代を生き抜くための武器が、この一冊には詰まっています。